【調査レポート】1,554人の生活者に聞いた「メールマガジンに求めるもの」

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD(ワオワールド/本社:東京都品川区、代表取締役社長:美濃 和男、以下、当社)は、生活者を対象に「企業に求める情報発信方法」に関するインターネットリサーチを実施し、3,221名の回答を取得いたしました。その中で、「企業からどのように情報を受け取りたいか」という質問に対して「メールマガジン」を選択した人は3割以上にのぼり、半数近い1,554人がプライベートで企業(サービス・ブランドを含む)からのメールマガジンを受信していることがわかりました。そこでこのたび、前出の1,554人からの回答をもとに、生活者が企業に求めている情報や購読理由、解約理由等をレポートにまとめ、公開しましたのでお知らせいたします。

なお、PDF版もご用意しています。どなたでもダウンロードしていただけますのでお気軽にご覧ください。

https://www.wow-world.co.jp/wp/wp-content/uploads/report_2025_09_9_02.pdf

1.調査背景

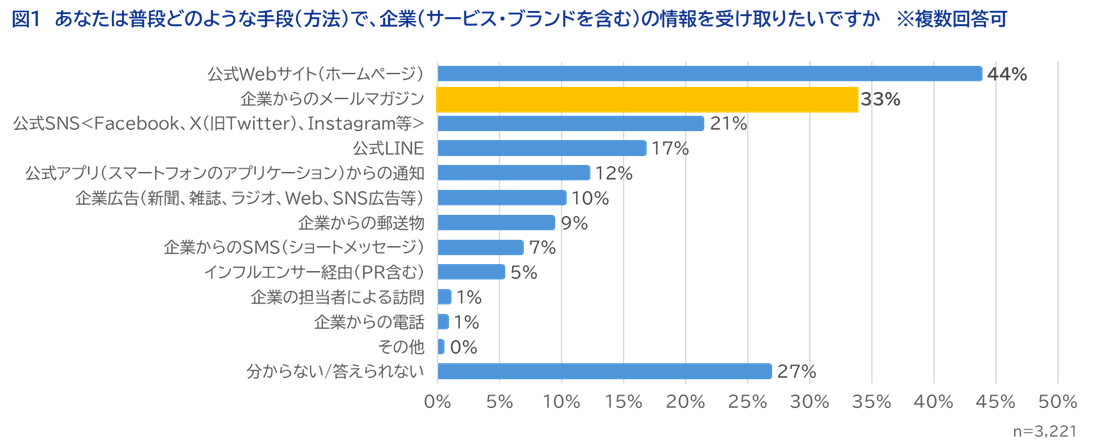

当社が2025年2月3日~2月13日に実施のインターネットリサーチ内で質問した「あなたは普段どのような手段(方法)で、企業(サービス・ブランドを含む)の情報を受け取りたいですか」に対して、「企業からのメールマガジン」を選択した人が「公式Webサイト」に次いで多い結果となりました。

また、「あなたは、プライベートで企業(サービス・ブランドを含む)からのメールマガジンを受信していますか」という質問に対して「受信している」と回答した人は48%でした。

そこで今回、半数近くの生活者が身近に感じている「メールマガジン」を活用した最適なコミュニケーション方法を把握するため、プライベートでのメールマガジンの受信数やメールマガジンに求めるもの、メールマガジンの解約理由などを調査し、レポートを作成しました。なお、本調査レポートで使用している調査データは、2025年6月に発表した「企業に求めるコミュニケーション・情報発信の方法※」で使用したものと同様のものを活用しています。

※【調査レポート】3,221人の生活者に聞いた「企業に求めるコミュニケーション・情報発信の方法」

https://www.wow-world.co.jp/future/activities/case0120

2.調査結果サマリー

●企業からの情報の受け取り方

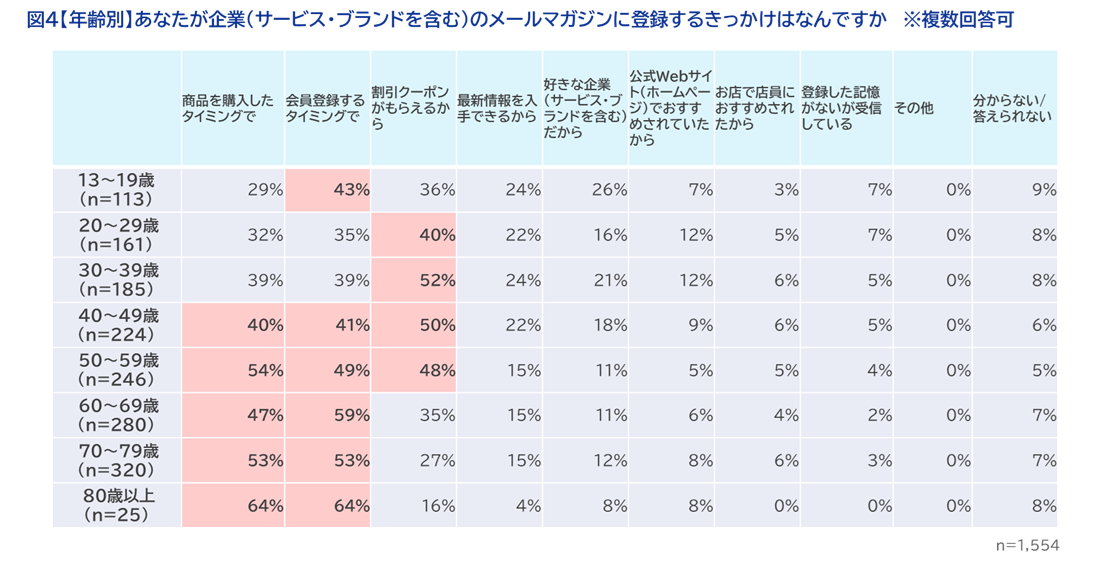

・メールマガジンを登録するきっかけは「会員登録するタイミングで」と「商品を購入したタイミングで」が多い。世代が上がるほど、「商品を購入したタイミングで」を選択。

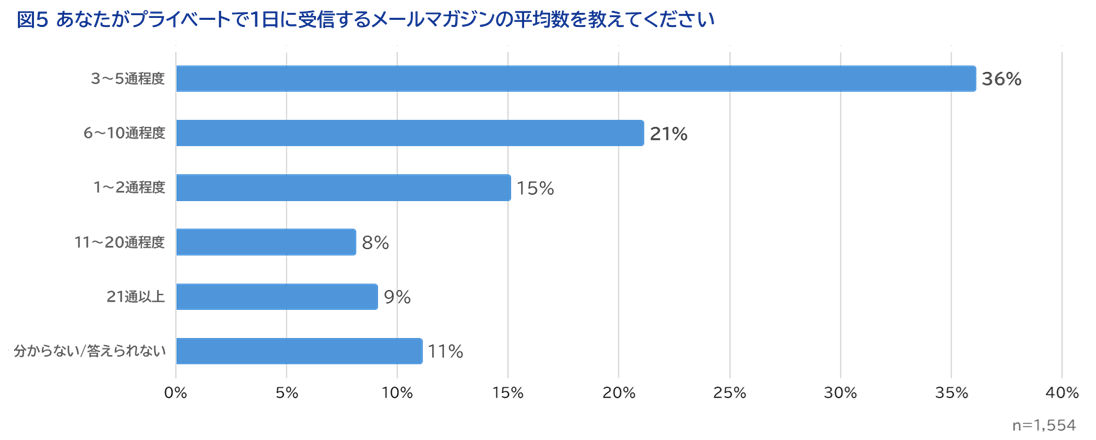

・1日に受信するメールマガジンの平均数は、「3~5通程度」が36%と最も多く、以降は「6~10通程度」「1~2通程度」と続く。若年層は、受信する平均数が少ない傾向。

●プライベートで受信するメールマガジンに期待すること

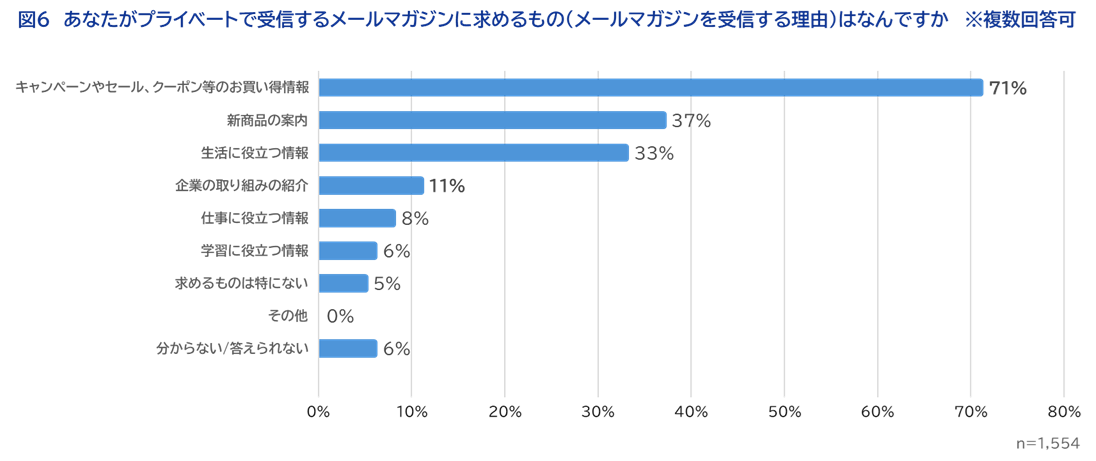

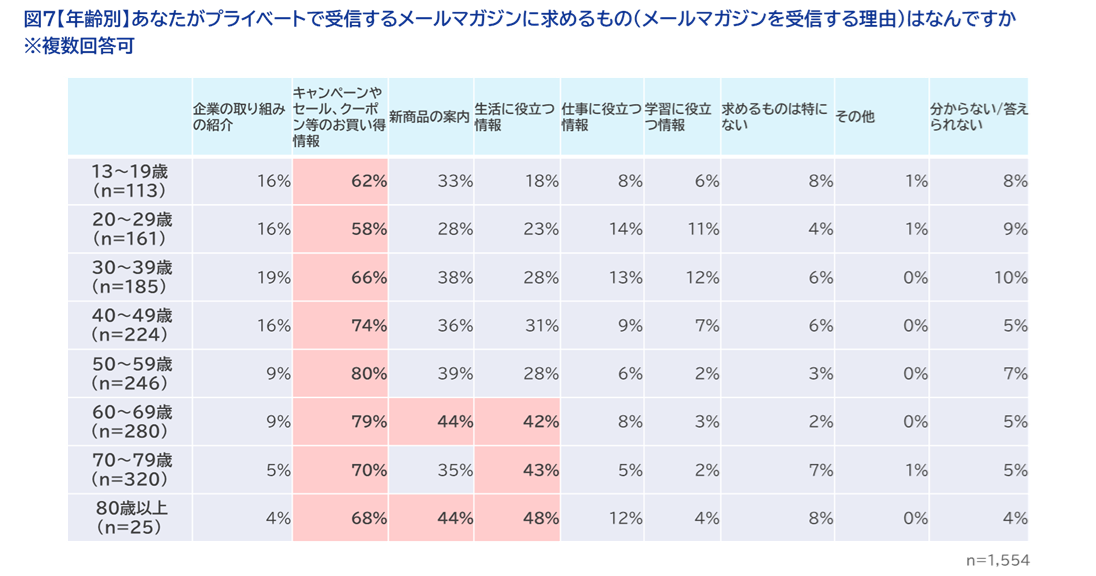

・メールマガジンに求めるものは、71%が「キャンペーンやセール、クーポン等のお買い得情報」を重視。どの世代でもこの需要は高く、お買い得情報を求めていると回答。

・メールマガジンを読みたくなるポイントは、半数以上が「件名や内容が興味深い」と回答、次いで「テーマがわかりやすい」。件名やテーマの工夫で開封につながりやすくなる。

・メールマガジン経由で商品・サービスを購入、申し込みしたことがある人が半数。購入、申し込みした理由は、「ちょうど気になっていた商品の案内があったから」が最多。

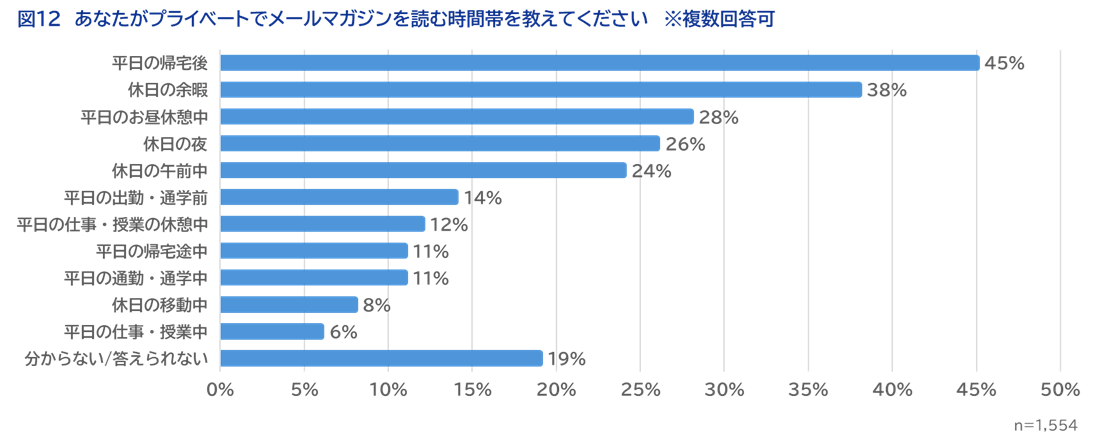

・プライベートでメールマガジンを読む時間帯として、平日の帰宅後や休日の余暇などゆとりのある時間帯にメールを読む割合が多い。

●メールマガジンの課題

・メールマガジンを読まない理由は、「件名に興味がない」「忙しい」という結果に。開封を促すには、件名と配信のタイミングがカギ。

・メールマガジンを解約したことがある人は6割以上。適切な配信頻度と質の高いコンテンツに加え、読者の関心に合った届け方が重要。

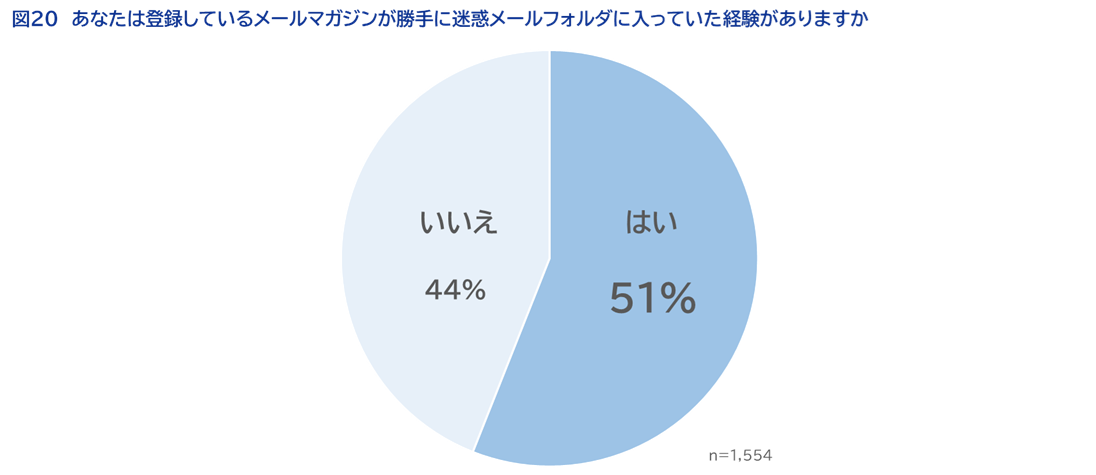

・半数以上の人が、登録済みのメールマガジンが迷惑メールに分類された経験があると回答。読者に確実に届けるには、配信設定や認証を適切に設定することが求められる。

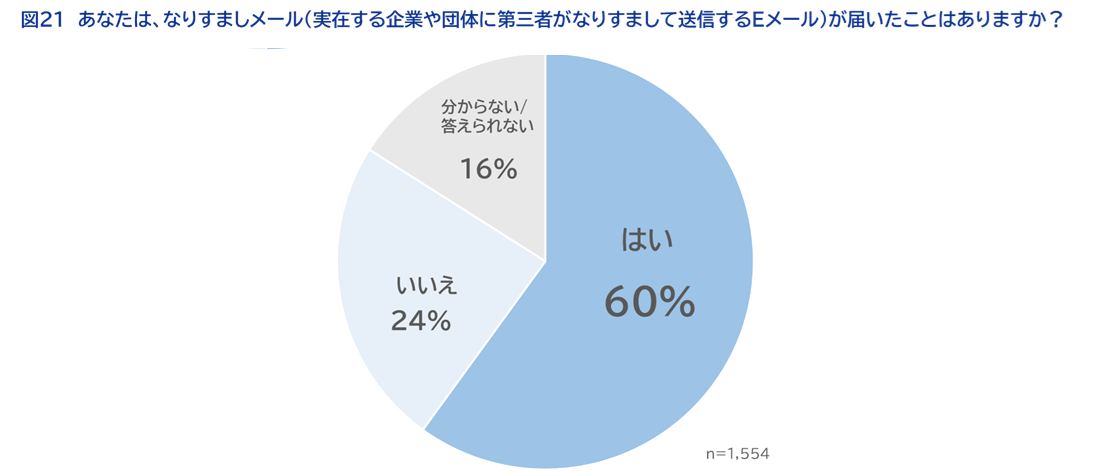

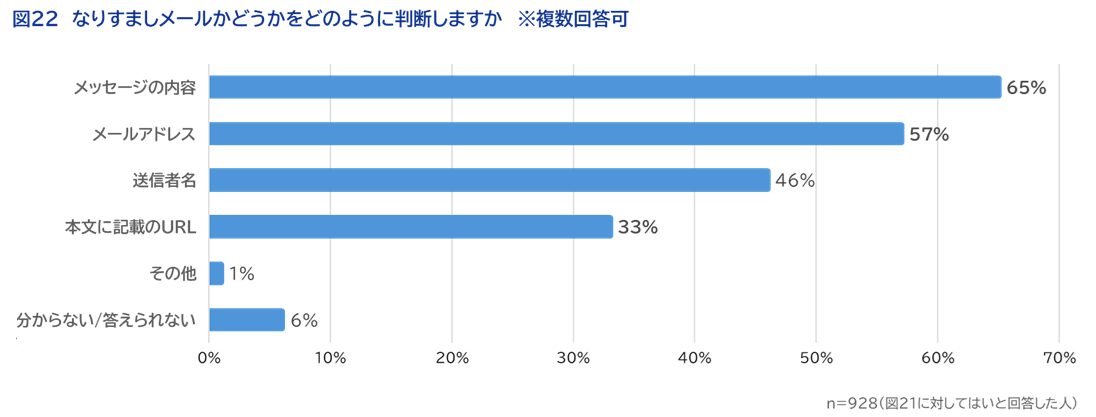

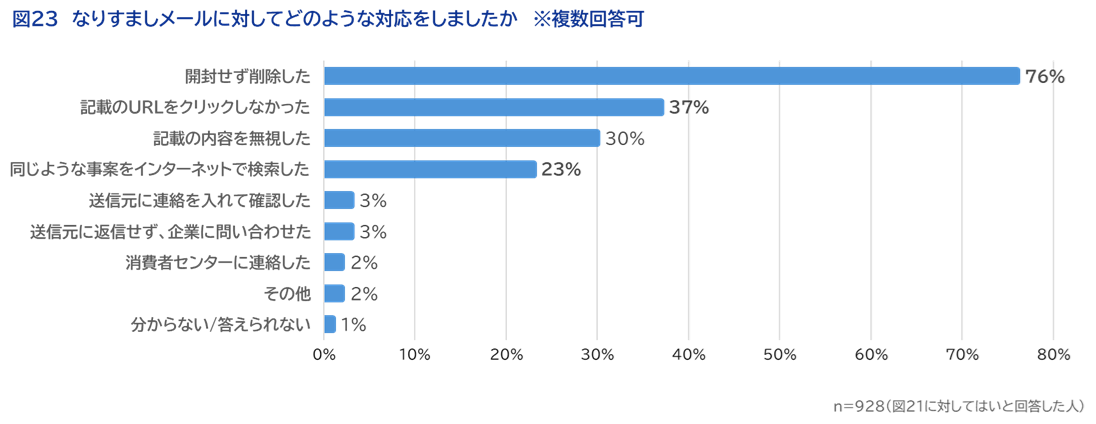

・なりすましメールが届いたことがある人は60%。「メッセージの内容」や「メールアドレス」から判断している人が多く、76%の人が開封せずに削除を実施。

3.調査概要

■内容

メールマガジンに求めるもの

■主体

株式会社WOW WORLD

■調査手法

当社開発のアンケートシステム「WEBCAS formulator」を活用し、グループ会社の株式会社マーケティングアプリケーションズの「Mapps Panel」によるインターネット調査を実施

■調査期間

2025年2月3日~2月13日の11日間

■エリア

全国47都道府県

■年齢

13歳~80歳代の男女

■有効回答数

1,554人(図2の「あなたは、プライベートで企業(サービス・ブランドを含む)からのメールマガジンを受信していますか」という質問に対し、「はい」を選択した人)

4.調査結果

●企業からの情報の受け取り方

メールマガジンを登録するきっかけは「会員登録するタイミングで」と「商品を購入したタイミングで」が多い。世代が上がるほど、「商品を購入したタイミングで」を選択。

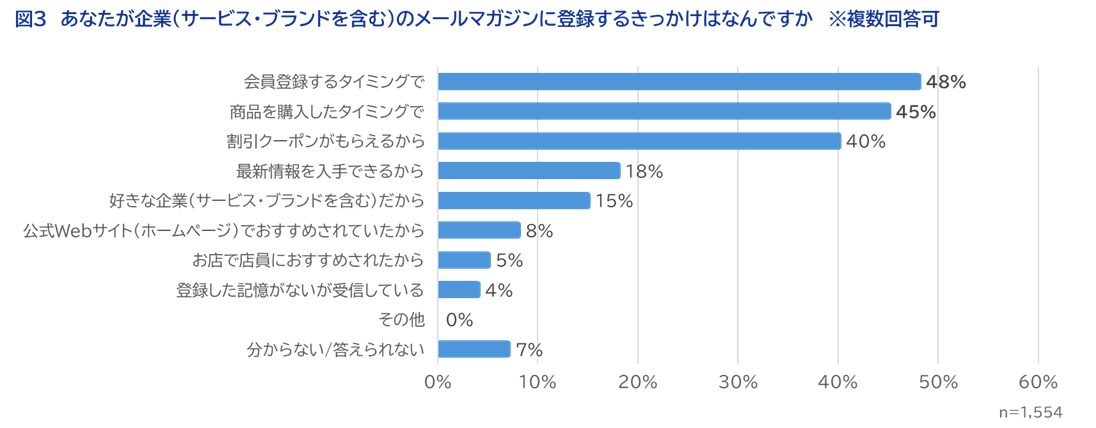

図3の「あなたが企業(サービス・ブランドを含む)のメールマガジンに登録するきっかけはなんですか」に対して、最も多かった回答は「会員登録するタイミングで」(48%)、次いで「商品を購入したタイミングで」(45%)でした。これらの結果から、会員登録や購入時にメールマガジンの案内をする企業が多いことがうかがえます。続いて「割引クーポンがもらえるから」(40%)が上位に入り、割引やキャンペーンといった訴求がメールマガジンを登録する動機になっていることも明らかになりました。

図3の回答を年齢別で見ると(図4)、どの年代も、「会員登録するタイミングで」、「商品を購入したタイミングで」を多く選択していることがわかりました。さらに、30~50代は「割引きクーポンがもらえるから」を選択した割合が他の年代よりも多く、これらの世代にはお得感のあるオファーを訴求することが有効と考えられます。

1日に受信するメールマガジンの平均数は、「3~5通程度」が36%と最も多く、以降は「6~10通程度」「1~2通程度」と続く。若年層は、受信する平均数が少ない傾向。

図5の「あなたがプライベートで1日に受信するメールマガジンの平均数を教えてください」という質問では、「3~5通程度」(36%)、「6~10通程度」(21%)、「1~2通程度」(15%)となりました。これらの結果から、1日に受信するメールマガジン数にはばらつきがあるものの、合計すると「3通以上受信している層」が75%近くを占めることがわかります。さらに「21通以上」と答えた人も9%いるため、多くのメールの中で開封されるためには企業側の工夫が必要になると考えられます。

●プライベートで受信するメールマガジンに期待すること

メールマガジンに求めるものは、71%が「キャンペーンやセール、クーポン等のお買い得情報」を重視。どの世代でもこの需要は高く、お買い得情報を求めていると回答。

図6の「あなたがプライベートで受信するメールマガジンに求めるもの(メールマガジンを受信する理由)はなんですか」という質問に対して、71%の人が「キャンペーンやセール、クーポン等のお買い得情報」と回答しました。

図6の回答を年齢別で見ると(図7)、全ての年代で、「キャンペーンやセール、クーポン等のお買い得情報」が支持されていることがわかります。また、年齢層が高くなるにつれて「新製品情報」「生活に役立つ情報」を選ぶ人が増えています。お得な情報にとどまらず、新製品情報や生活を豊かにする実用的なコンテンツへのニーズがあることがうかがえます。

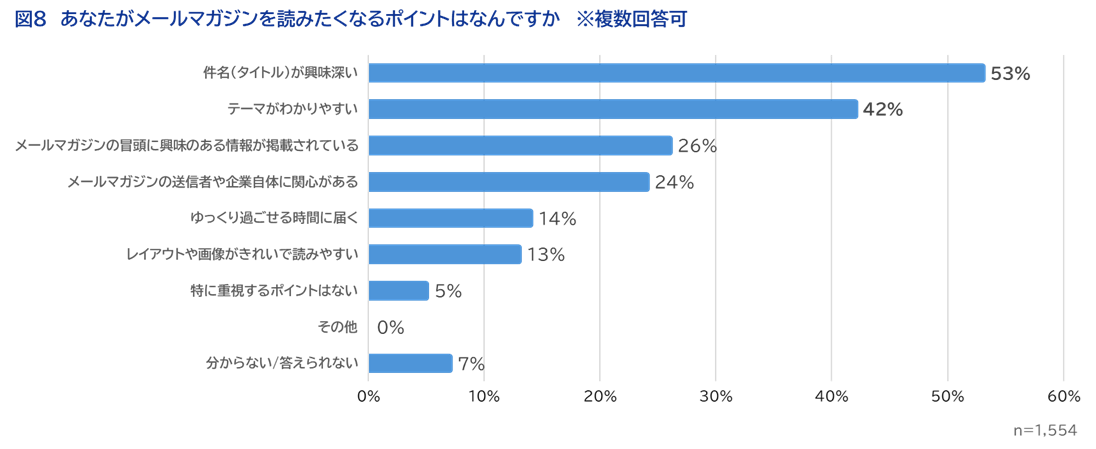

メールマガジンを読みたくなるポイントは、半数以上が「件名や内容が興味深い」と回答、次いで「テーマがわかりやすい」。件名やテーマの工夫で開封につながりやすくなる。

図8の「あなたがメールマガジンを読みたくなるポイントはなんですか」という質問に対し、最も多かった回答は「件名(タイトル)や内容が興味深い」で53%。次いで、「テーマがわかりやすい」で42%でした。このことから、世代ごとなどの特性を踏まえたパーソナライズや、件名・本文を読者の興味・ニーズに合わせる工夫が有効だと考えられます。

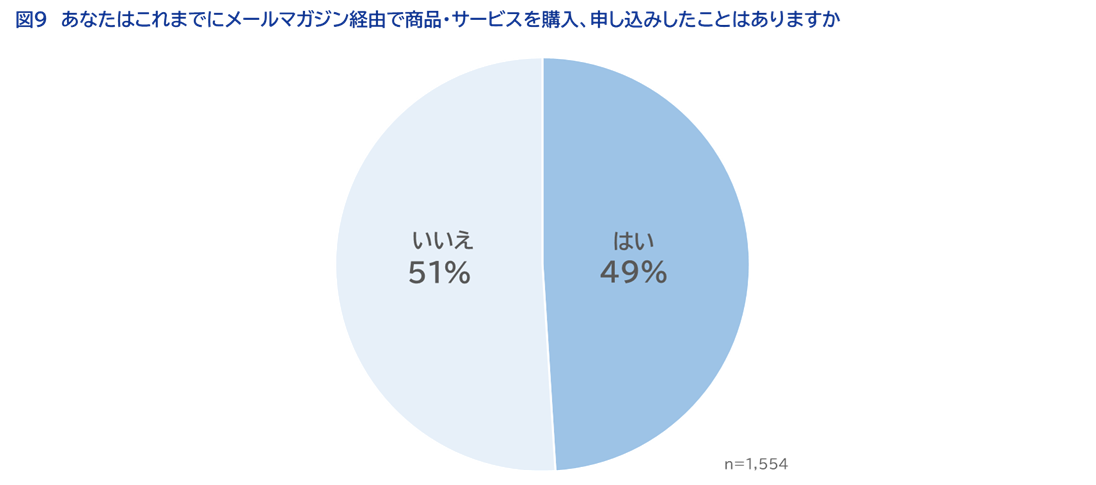

メールマガジン経由で商品・サービスを購入、申し込みしたことがある人が半数。購入、申し込みした理由は、「ちょうど気になっていた商品の案内があったから」が最多。

図9の「あなたはこれまでにメールマガジン経由で商品・サービスを購入、申し込みしたことはありますか」という質問に対して、49%の人が「はい」を選択しました。この結果から、メールマガジンは依然として多くの生活者の購買行動に影響を与える有効なチャネルであると考えられます。

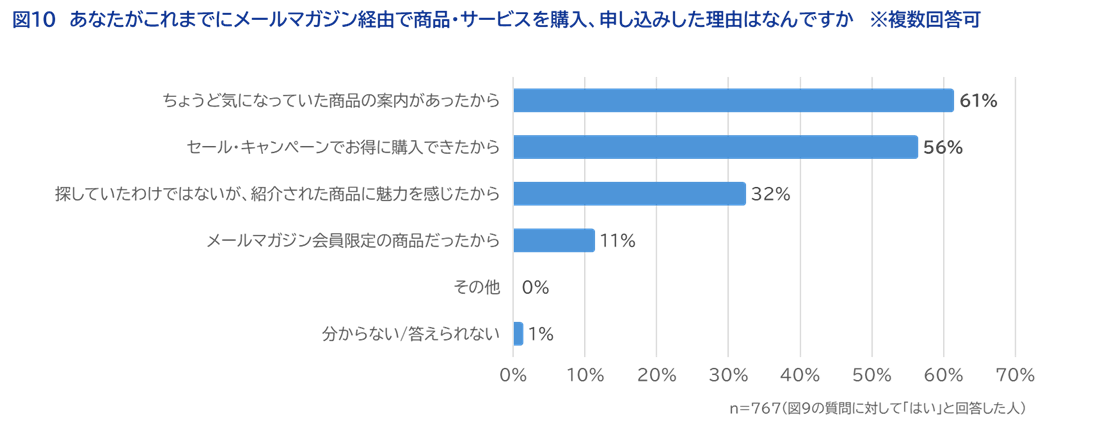

図9の質問で「はい」を選択した人に対して、「あなたがこれまでにメールマガジン経由で商品・サービスを購入、申し込みした理由はなんですか」という質問をしたところ(図10)、61%の人が「ちょうど気になっていた商品の案内があったから」を選択。「個人の興味・関心に合った訴求」が購入のきっかけになりやすいと考えられます。また、次いで56%の人が「セール・キャンペーンでお得に購入できたから」を選択していることから、お買い得情報と個別の関心を組み合わせた施策も有効と考えられます。例えば、ほしい物リストや閲覧履歴に連動したセール通知を送ることによりコンバージョンが上がることが期待できます。

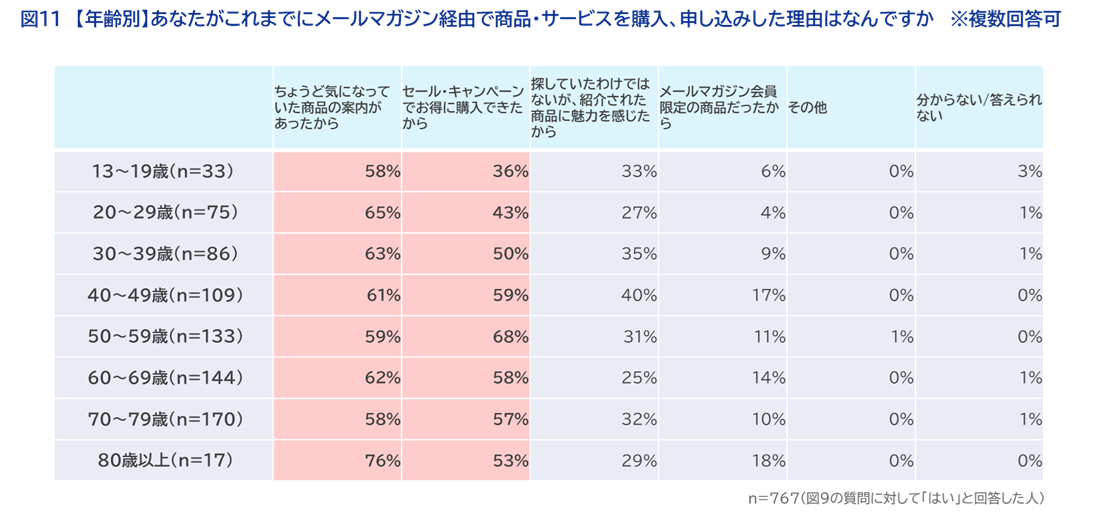

図10の回答を年齢別で見ると(図11)、全世代で、「ちょうど気になっていた商品の案内があったから」「セール・キャンペーンでお得に購入できたから」を選択する人の割合が多い一方、10代、20代で特に「ちょうど気になっていた商品の案内があったから」を選ぶ割合が高く、若年層ほど興味・関心にマッチした案内が購買につながりやすい傾向が見られます。

プライベートでメールマガジンを読む時間帯として、平日の帰宅後や休日の余暇などゆとりのある時間帯にメールを読む割合が多い。

図12の「あなたがプライベートでメールマガジンを読む時間帯を教えてください」という質問に対して、「平日の帰宅後」にメールマガジンを読む人が45%と最多となり、次いで「休日の余暇」にメールを読む人が38%と多い結果となりました。その後、「平日のお昼休憩中」、「休日の夜」が続くことから、ゆとりのある時間帯にメールを確認する傾向にあることがわかりました。

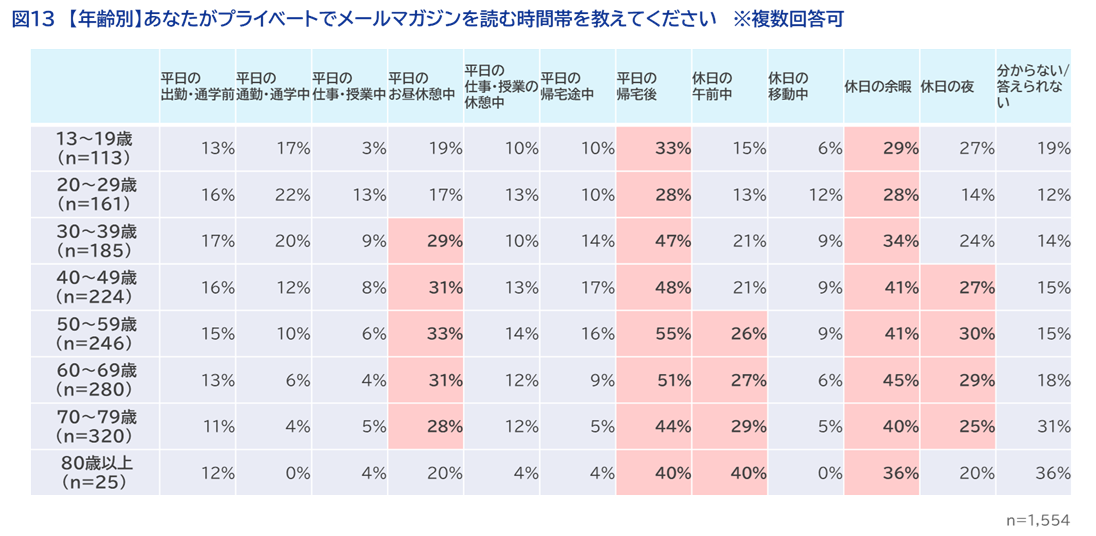

図12の回答を年齢別で見ると(図13)、多くの世代が平日の帰宅後や、休日の余暇・夜の時間帯、平日のお昼休憩中にメールを読むことが多いことがわかりました。また、50代以上では、休日の午前中もメールを読む人が他の年代より多い傾向です。

●メールマガジンの課題

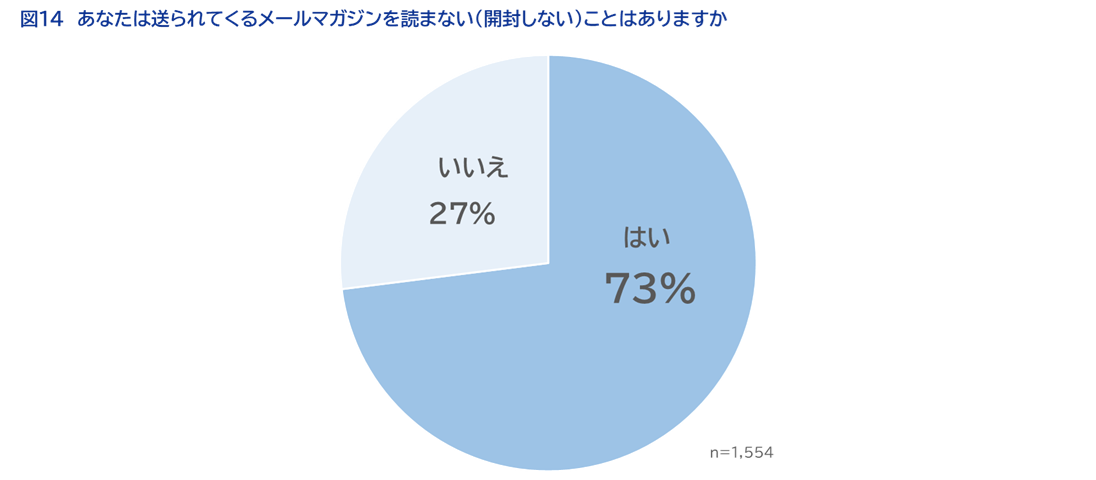

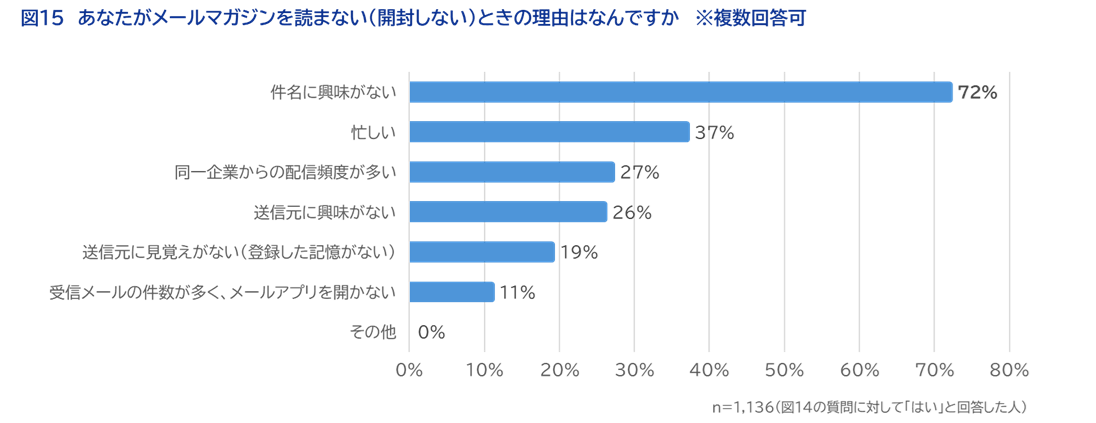

メールマガジンを読まない理由は、「件名に興味がない」「忙しい」という結果に。開封を促すには、件名と配信のタイミングがカギ。

図14の「あなたは送られてくるメールマガジンを読まない(開封しない)ことはありますか」という質問に対して、73%の人が「はい」を選択しました。

図14の質問で「はい」を選択した人に対して、「あなたがメールマガジンを読まない(開封しない)ときの理由はなんですか」という質問をしたところ(図15)、「件名に興味がない」が72%と最多となりました。続いて「忙しい」が37%となりました。このことから、読者が「読む価値がある」と感じられる件名を設定することが重要であり、件名で関心を引けなければ、プライベートで受信するメールマガジンは開封されにくいことが明らかになりました。

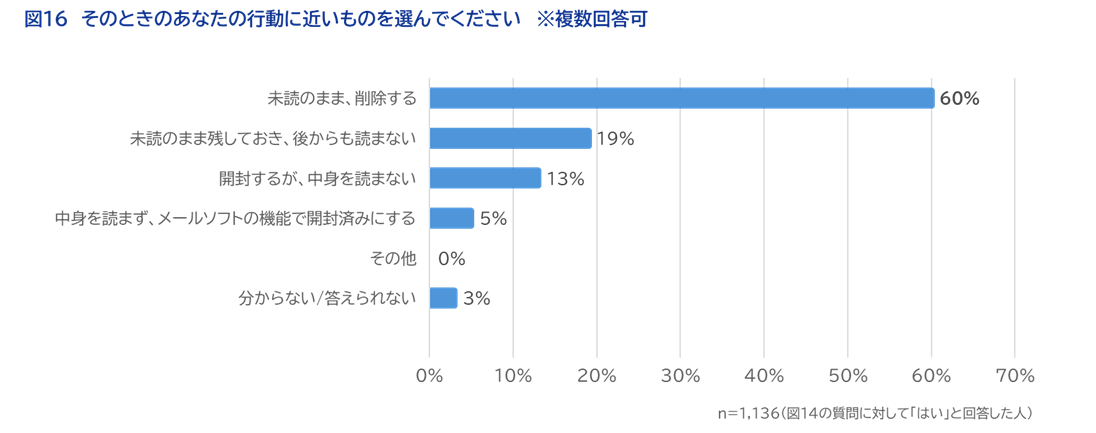

さらに、「そのときのあなたの行動に近いものを選んでください」という質問をすると(図16)、「未読のまま、削除する」を60%の人が選択しました。一方で、「開封するが、中身を読まない」(13%)「中身を読まず、メールソフトの機能で開封済みにする」(5%)のように、開封自体はされても実際には読まれていないケースが18%存在することも明らかになりました。

メールマガジンを解約したことがある人は6割以上。適切な配信頻度と質の高いコンテンツに加え、読者の関心に合った届け方が重要。

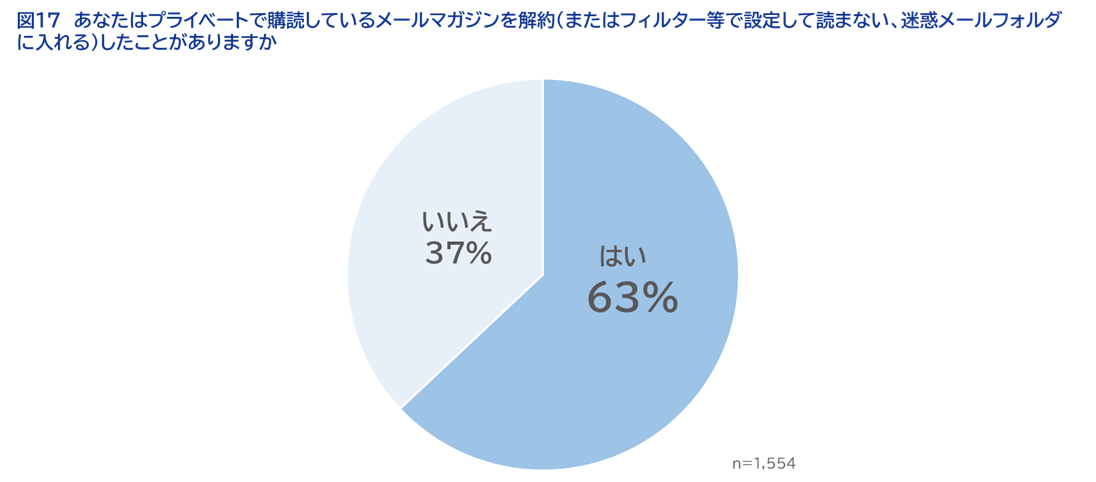

図17の「あなたはプライベートで購読しているメールマガジンを解約(またはフィルター等で設定して読まない)したことがありますか」という質問に対し、63%の人が「はい」を選択しました。

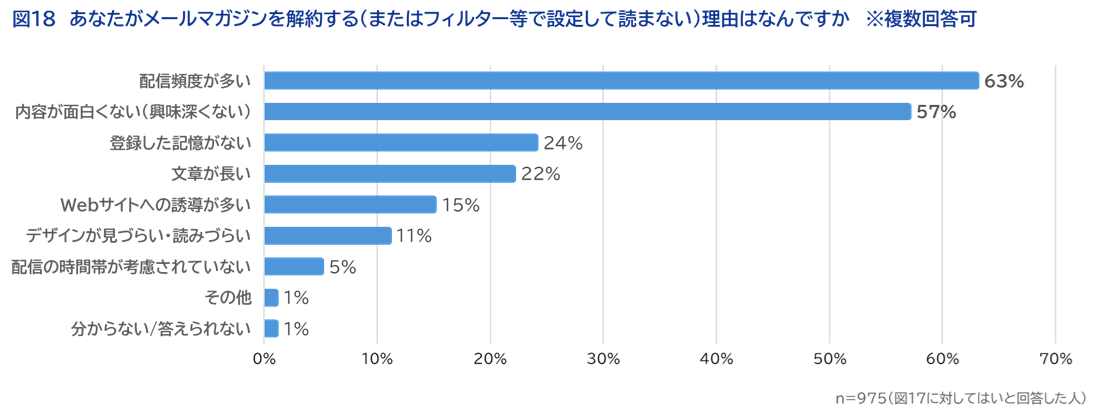

図17の質問で「はい」を選択した人に対して、「あなたがメールマガジンを解約する(またはフィルター等で設定して読まない)理由はなんですか」と質問したところ(図18)、「配信頻度が多い」(63%)、「内容が面白くない」(57%)が挙げられました。読者に継続して読んでもらうためには、配信の量を適切にコントロールするとともに、内容の質を高め、個々の関心に沿った発信が求められます。

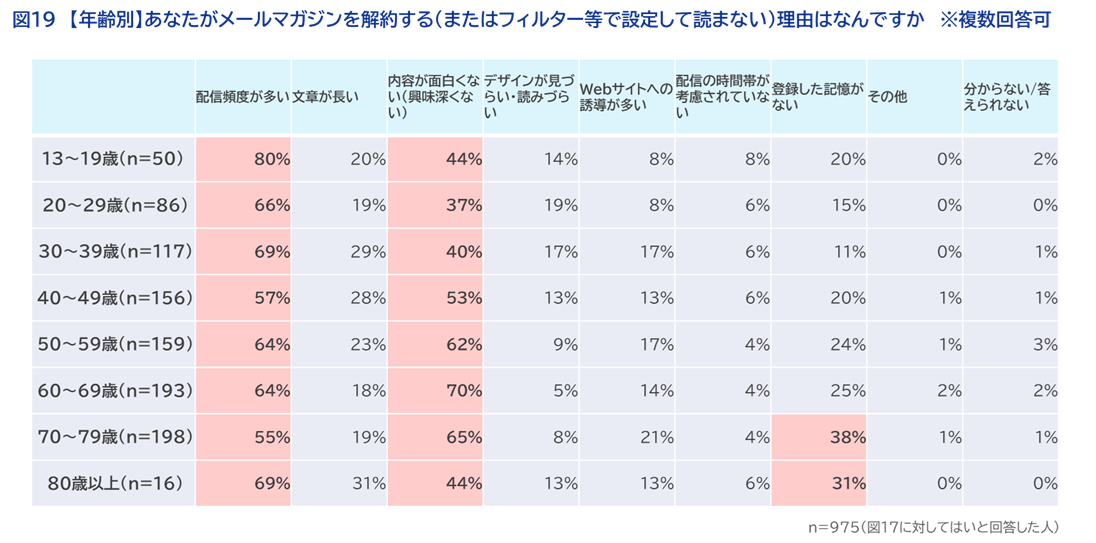

図18の回答を年代別に見ると(図19)、どの世代でも「配信頻度が多い」「内容が面白くない(興味深くない)」が上位を占めており、解約を防ぐには読者の関心に沿った内容を、適切な頻度で提供することが重要であるとわかります。加えて、70代・80代では「登録した記憶がない」と答えた人が3割を超えており、登録自体を認識していない読者が一定数存在することも確認されました。

半数以上の人が、登録済みのメールマガジンが迷惑メールに分類された経験があると回答。読者に確実に届けるには、配信設定や認証を適切に設定することが求められる。

図20の「あなたは登録しているメールマガジンが勝手に迷惑メールフォルダに入っていた経験がありますか」という質問に対し、51%の人が「はい」を選択しました。登録済みであっても迷惑メールとして扱われ、結果として見逃されるケースが少なくないことを示しています。読者に確実に届けるためには、SPFやDKIM、DMARCなどのドメイン認証を適切に整備することに加え、配信頻度の見直しやエラーアドレスのクリーニング、そしてユーザーにとって価値のある情報を届けるようにするなど、配信環境とコンテンツの両面での最適化が求められます。

なりすましメールが届いたことがある人は60%。「メッセージの内容」や「メールアドレス」から判断している人が多く、76%の人が開封せずに削除を実施。

図21の「あなたは、なりすましメール(実在する企業や団体に第三者がなりすまして送信するEメール)が届いたことはありますか?」という質問に対し、60%の人が「はい」を選択しました。実在する企業や団体を装ったメールは依然として多くの人に届いており、受信者側の注意だけでなく、送信企業側もドメイン認証の強化や警告表示の活用など、信頼性を高める取り組みが不可欠となっています。

図21の質問で「はい」を選択した人に対して、「なりすましメールかどうかをどのように判断しますか」と質問したところ(図22)、「メッセージの内容」(65%)、次いで「メールアドレス」(57%)、「送信者名」(46%)が挙げられました。この結果から、受信者はメールの差出人やURLよりも、内容自体の違和感や不自然さで判断していることがわかりました。

図21の質問で「はい」を選択した人に対して、「なりすましメールに対してどのような対応をしましたか」と質問したところ(図23)、最も多かったのは「開封せず削除した」(76%)、次いで「記載のURLをクリックしなかった」(37%)となりました。一方で、送信元に連絡して確認したり、企業や消費者センターに相談したりするケースはごく少数にとどまりました。このことから、多くの人は怪しいメールには極力触れないようにしてリスクを回避する傾向にあることがわかりました。

※本レポートで公開している情報については、出典元を明記の上ご自由にご利用ください。

出典元:【調査レポート】1,554人の生活者に聞いた「メールマガジンに求めるもの」/株式会社WOW WORLD